人、物,及非物——王郁洋的艺术路径

人、物,及非物

——王郁洋的艺术路径

鲍栋 / 文

不管我们认为中国的当代艺术是发端于1970年代末还是1980年代中期,或者是1990年代初,这样的叙事都共享着一个人本主义话语的背景,从思想启蒙、个人表现到关怀社会、研究社会,绝大部分艺术家和评论家都在一个宏大的人类中心主义的观念下思考与实践,甚至只是局促在所谓“人文精神”的狭隘姿态上,以至于当代艺术被不加思索地划入了人文学科的附属地,成为了人本主义话语的某种可有可无的附产品。

当然,人本主义自有其历史的丰饶,宣称人本主义的终结也为时过早,但人本主义的症结,尤其围绕着“主体性”概念的种种理论及批评话语所暴露出来的问题却已经非常明显,其中最典型的是这些话语都无法处理如“后感性”这样的反主体性的艺术实践。于是,“后感性”似乎成了一个孤立的事件,无法被整合进那一套思想启蒙—个人表现—介入社会的艺术史叙事中。

王郁洋的艺术实践正是在“后感性”的影响下开始的,他也参加过“后感性”的展览,“后感性”的诸多特征在他身上亦有体现。作为一系列的展览实验,“后感性”拒绝社会题材,拒绝先入为主的阐释,强调直接的效果和现场性,以及抛弃艺术家之间和作品之间的个体独立性。在《一平方厘米》《飞幻非》《嚏》《玛格丽特的烦恼》这些最早的尝试中,王郁洋已经表现出了一种对传统“主体性”的偏离,主体不再是一种精神性的、形而上的整全存在,而是身体与身份之间张力作用下的产物。艺术家的个体性与作品的独立性也不再被当作一种事实,而被视为某种可以随时颠覆的习惯,这正是“后感性”展览实验的核心问题。在这些并不算成熟、深入的作品中,王郁洋也发展出了一种对物的审思,以及对物与人或主体性之间关系的思考,比如《玛格丽特的邻居》中的货车与车厢内日常家居用品似乎指向了某个人,但刺激的灯光和浓烈的气味又在凸显着不可象征化、意义化的纯粹物性。

2006年开始的《呼吸》系列则尝试着给物赋予“生命”,他用技术手段使各种常见的物品,包括电视机、空调、汽车、取款机、整屋办公用品、一堆散落的书籍等等发生呼吸般的起伏,使观众以为到这些东西是活的。从这个系列开始,王郁洋在作品中逐渐用到了各种技术手段,他因此逐渐成为了一个艺术圈内的“新媒体”艺术家,但就《呼吸》系列而言,技术依然是工具的身份,并没有被解放出来,而物虽然被想像成一个自足的生命体,但这依然是人给物所授予的平等地位,物依然是依附于人的。

呼吸——财务办公室(全景) 500×500×300cm 2013

光,像羽毛一样从空中飘落 装置(400×266cm) 2013

男高音 装置(420×320 ×240cm) 2013

如果说《呼吸》是以人观物,那么2008年的《电》则是从物的角度去看待人,把人脑中的生物电流存储在了一截电池中。事实上,不管大脑意识的内容是什么,在生物学层面上大脑的活动都可以被描述为不同神经元之间的生物电流反应,那么,从电子这种微观物理的层面上,大脑与电池又有多大区别呢?但不管是以人观物,还是以物观人,一旦涉及到这种主客关系,总不可避免的陷入到主体哲学的既定框架。只有抛弃了人与物这种主客体关系,进入了物与物的关系,即物自身的逻辑中,物才能不被视为“他者”。

实际上,艺术实践所关涉的“物”首先并不是作为内容或主题的“物”,而是作为艺术实践场域的物,包括媒介、材料及空间。在这个层面上,王郁洋也有着很多实践,在《一张画》中,他把一幅静物油画的每一笔颜料剥离下来,把一个审美对象,或者说某种人本价值的产物彻底解散、还原为无意义的物质痕迹。在这里,作为艺术客体的“静物”和作为艺术本体的“颜料”被加以区分,物本身的身份被从人设定的意义系统里解放了出来。《说》《述——一榨纸》以及《2 in 1》也都呈现了王郁洋对媒介的态度——让磁带录下其录音时的机器噪音,在一榨纸上打印出这榨纸完整的制造过程,在画布上绘制画布本来的肌理 ——使媒介从物的角度呈现自己。总体而言,这个思路上的作品充满了观念艺术的意味,作品的核心依然是艺术家设定的观念转换与意义表达,但正是这些作品蕴含了王郁洋诸多其他的以物观物的工作。

四分之一(节气) 装置(800×260×400cm) 2015

述——一榨纸 装置(484×1078×5cm) 2013

《隐形雕塑》即是从物的视角出发,他选择了一系列在雷达波中不可见的造型,虽然从审美的角度,这些造型可以视为是现代主义雕塑,但这些造型的生成却并不是以人的观看为目的的,而是以雷达隐形技术为标准。从技术逻辑的角度而言,审美性及其背后的人本主义情怀实际上是一种多余的事情,虽然技术也来自人的发现,但其中的物理学规律却是不以人为标准的,是独立于人而始终存在的。在这件作品中,王郁洋有意把观众带入审美形式与技术逻辑的矛盾中,在人们熟悉的审美形式的表象前厅打开了技术逻辑的实质后台。

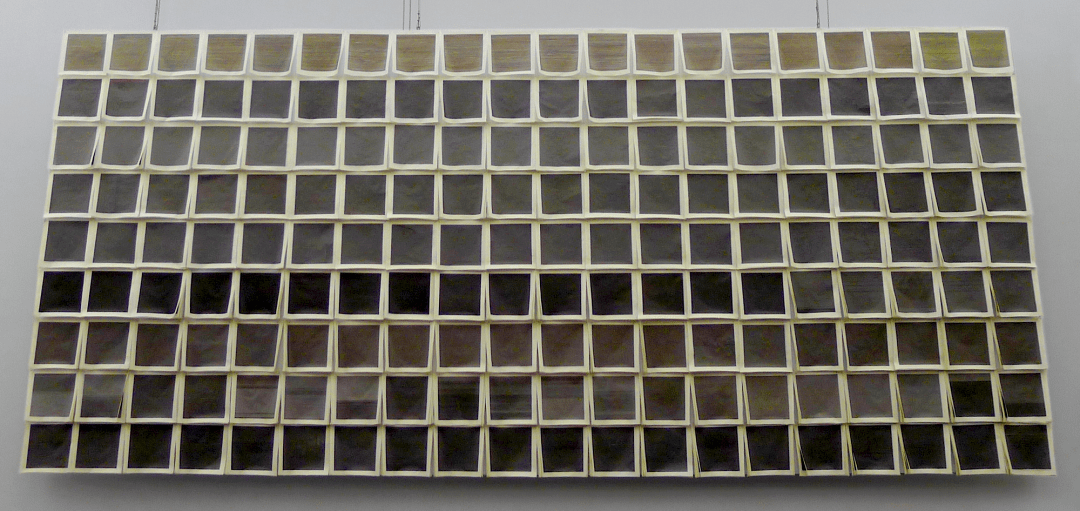

另一件作品《图与字》也具有这种结果与手段之间的张力,但却是把前厅和后台倒转了过来,他先随机涂抹出类似于二维码的一个个抽象方块,再用二维码扫描这些“抽象画”,生成出一个个词语,自动组成诗歌。超现实主义的“自动写作”强调无意识是为了找到一种驱除主体习惯而获得更多自由的途径,无意识被视为一种可以对抗主体(理性)的激进因素,而在王郁洋的“二维码诗歌”中,“写作”则完全是由计算机程序决定的,在随机的视觉形式与语言结果之间并没有人(即使是非理性的人)来控制,这或许是真正意义上的“自动写作”。

现代性主体哲学的核心是自律,因此真正对抗人本主义的不是对主客体之间关系的翻转,而是对他律性的遵从,在这个意义上,一种物的哲学并不需要强调物的存在性,或者说,物的存在性并不是一种实体形式,而只是无边无际的他律性而已。实际上,《图与字》中所呈现出来的就是对某种他律性的遵从,在他后续的一系列工作中,这一点渐渐成为核心。

《线》可以视为是《电》的升级版,不再仅是把人脑和电池的地位拉平,而是在人的主观意识、脑部生理反应和外部客观信息之间构造了一种揭示性的关系。他随意画出一条曲线,再用一个不断闪耀的电子屏幕刺激观者的视觉感官,使他们的脑电波发生同样的曲线活动,而在观者的意识中,这一条曲线又以视觉形象的方式存在着。值得讨论的是,脑电波曲线并不是传统意义上的实体之物,而是技术逻辑的产物,属于信息,但这种信息又不是主观的,而是一种客观知识。在这个意义上,王郁洋所把握的“物”已经超越了现代主义艺术及哲学的物性,近乎于一种非物质但又非主观的存在,比如计算机语言。

从2013年开始的一系列工作,《无题1》《无题2》都是以计算机语言,即二进制为基础,二进制把一切信息转译为0和1的序列,使各种完全不同的事物可以在这个代码的层面上互相转译,因而给王郁洋提供了一个绝佳的呈现他律性的平台。这一系列的工作就是从0和1开始的,他随手写下一窜0、1组合,把这窜数字导入3Dmax和Painter软件,再由软件生成出不可预知的造型和图像。他也把一段文字或汉字偏旁部首还原为二进制代码,再输入相关应用程序,得到各种意想不到的结果。在这些工作中,3Dmax和Painter等软件本来的模拟(即以人的经验为依据的视觉表征)功能被改变了,它们获得了一定程度的“自主”,即随机性。艺术家可以把那些确定性的数据输入给软件,但却无法预知最后的结果是什么,在这个过程中,随机算法在“自作主张”,用几率替代了意志。

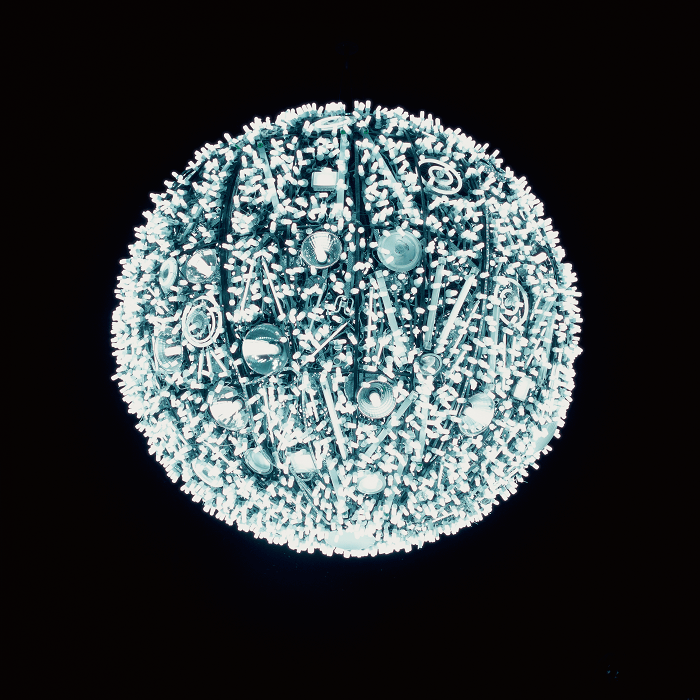

紧接着,王郁洋开始了叫做《王郁洋#》的更大计划,旨在进一步取消自己的控制权,把选择输入的权力也交给了计算机。他建立了一个庞大的包括各种3D模型、动作数据、图片、文字及各种算法的资源库,让程序自行选取资源,再根据一系列步骤自由/随机地“创作”雕塑、绘画和行为艺术的方案,而艺术家自己只是这些方案的最后执行者。

用日常语言来描述这些作品是一件非常有趣的事情,因为它们并不是人类日常思维的产物,无法对应我们习惯的语言/逻辑,比如,一棵树插在由各种金属及塑料组成的多边形里,或者,一架飞机和一列火车车厢及彩色的立方体结合在一起。或许,洛特雷阿蒙的“一架缝纫机和一把雨伞在手术台上的偶然相遇”式的诗句才是它们的对应物。超现实主义者用把日常语言系统解散,使语言摆脱其工具状态而呈现出其一直隐匿不见的后台系统,而在王郁洋这里,计算机语言也被从完全的执行者转变为一定程度的自决者,带来某种独特的“算法诗学”。

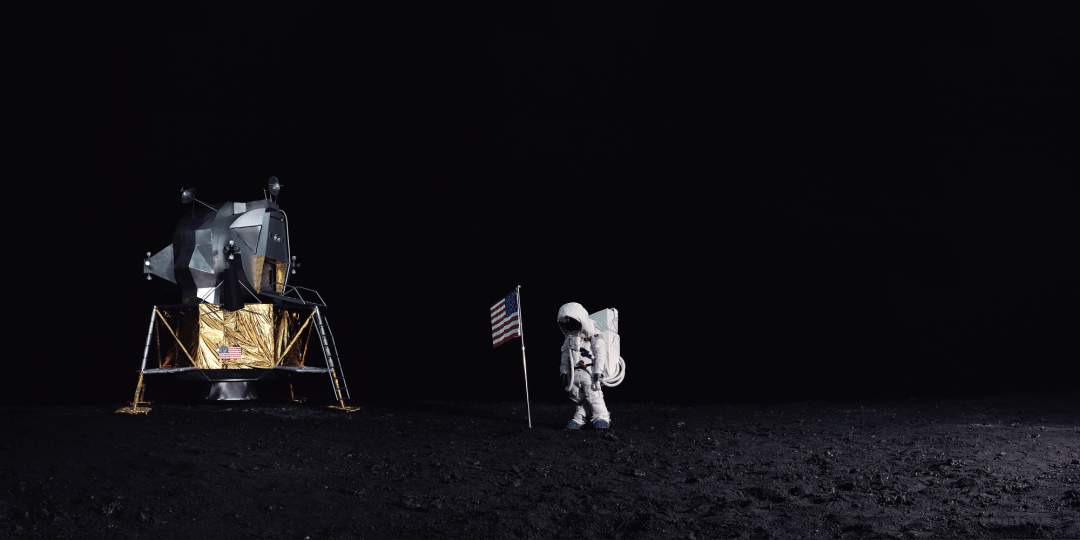

人造月 装置(直径400cm) 2007

再造登月 装置 2007

但我们并不能就此宣布计算机已经完全替代了王郁洋本人而成为了艺术家,因为显而易见的是,整个《王郁洋#》的构架比这个计划中的单个作品要重要得多,而决定这个计划的依然是艺术家自己。他只是决定了计算机可以在一定范围内做出它的决定,在某个层面上,这和人们有时候通过抛硬币来占扑并没有根本区别。在最简化的理解下,计算机就是一台通过硬币正反差异的二进制来执行运算的机器,而王郁洋则撤出了对这台机器的运算指令与运算结果的具体控制,让其在给定的数据范围下自行获得结果。当人们遇到未知性的时候,抛硬币是一件把自己抛入可能性的方式,王郁洋使用计算机所生产出来的也是一种可能性,使现代性所规划的那个主体不得不暴露其本来的不确定面目。

原载于《飞地》丛刊第十三辑